代表プロフィール

Profile

取材先アメリカ・ナバホ族の地にて、

廣川まさき

(ノンフィクション作家)

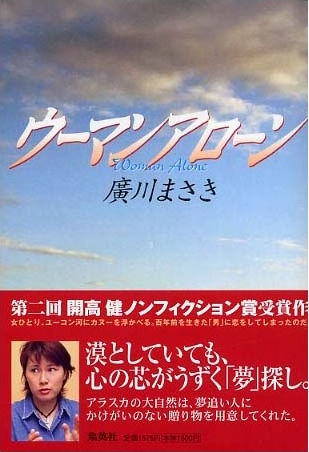

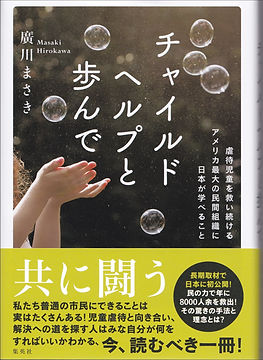

『チャイルドヘルプと歩んで』(集英社)の著者。

富山県出身。大学で児童学を専攻し、学生時代は子どものキャンプや学童保育の活動に熱中する。会社員として働いた後、カナダへ渡り牧場で働く。そこで子馬の調教(スクーリング:子馬の初等教育)に携わる。

2002年、カナダとアラスカを流れるユーコン川(1,500km)を単独でカヌー下り。この経験をまとめた著書『ウーマンアローン』は、2003年、集英社開高健ノンフィクション賞を受賞。

以降、世界各国を旅しながら執筆活動を続ける。その他の著は、『私の名はナルヴァルック』(集英社)や『ビックショットオーロラ』(小学館)など。

2015年から約5年をかけて取材をし、上梓した著『チャイルドヘルプと歩んで』を切っ掛けに、当NPOを立ち上げる。

現在はNPO活動の傍ら、中山間地域の活性化にも注力。耕作放棄地を再生し、農薬・化学肥料を使用しない「大地の力だけ栽培」を実践し、古代米づくりを楽しむ。

これまでの歩みをお話しましょう Biography

私はノンフィクション作家として、冒険と大自然の中で生きる人々をテーマに執筆してきました。

デビュー作『ウーマンアローン』(集英社)は、カナダ・アラスカの大河ユーコン川を、44日間かけて1500キロ単独カヌーで下った記録です。

360度、手つかずの大自然に囲まれ、一つ間違えれば命をも飲み込む川の上で、時折カヌーは強い流れと風に、木の葉のように翻弄されました。

野生熊が多く生息していて、体を休めるために張るテントは、無数に残された熊の足跡の上。

のんびり性格のおとぼけ顔のヘラジカにテントを踏み潰されそうになったり、夏なのに冬のような寒さに凍えたり。それは、まさに冒険でした。

以来、インディアンの村や捕鯨エスキモーの村に滞在し、その暮らしを学んだり、犬橇の犬たちと越冬したり、ヨットでフィヨルドを旅したりと、私は常に冒険を求め、それを書いてきました。

そのため「冒険家」のように呼ばれることもありますが、私は「危険を冒すことを仕事にする」冒険家ではありません。

私にとっての冒険は、自分の中の恐れや不安を乗り越え、未知なるものに興味を抱くことです。この意味では、胸を張って「冒険家です」と言えるでしょう。

そんな私が、突如5年を掛けて取材に挑んだのは、アメリカの児童虐待の防止と治療団体のチャイルドヘルプでした。

これまでの「冒険旅」とはまるで違うテーマに、今まで私の著作を読んでくださった方々は、きっと驚かれたことでしょう。

では、なぜ私が「冒険旅」から「児童虐待予防」というテーマに舵を切ったのか、というお話しします。

これまでの旅が教えてくれたこと

テーマを変えるきっかけは、アメリカ最大の組織である児童虐待防止団体「チャイルドヘルプ」との出会いでした。

60年の歴史を持つチャイルドヘルプは、児童虐待の問題がまだ社会に広く認識されていなかった時代から、子どもたちを救う仕組みを作り、アメリカの児童福祉の発展を牽引してきた団体です。

創設者であるサラさんとイヴォンヌさんは、日本ともゆかりがあり、今もなお多くの子どもたちを救い続け、ノーベル平和賞に何年もノミネートされている人物でもあります。

なぜ私は、この二人の存在と出会ったのだろう?

その意味を理解するために、これまでの旅や冒険を振り返ってみました。すると、私をこのテーマへと導く、たくさんのエピソードが見えてきたのです。

カヌーで旅をしたユーコン川沿いのインディアンの村では、十代の若者たちの自殺が深刻でした。

彼らは家庭内暴力や育児放棄、大人に加担させられる犯罪といった、いわゆる児童虐待とも言える劣悪な生育環境から、怒りや絶望を覚え、それを紛らわすために酒やドラッグに手を出し、命を絶っていたのです。

同様の状況は、北極沿岸のエスキモーの村でもありました。

そこでは、親が酒やドラッグの問題を抱えていたり、犯罪で収監されていたりするため、祖父母や養父母に育てられている子どもたちが数多くいました。

それから、記憶をさらに遡ります。

ノンフィクション作家になる前、カナダの牧場で働いていた時にも、まるで、「後に子どもの虐待をテーマにするように」と示唆するような経験をしていました。

その頃、牧場で一緒に働いていた女性との関係がうまくいかずに悩んでいました。その時、牧場主のお婆ちゃんが話してくれたのです。

その女性が、父親からの虐待を理由に14歳で家を飛び出し、路上生活を送っていたことを。そして、保護された後、当時小学校の教師をしながらカウンセラーとして活動をしていた牧場のお婆ちゃんが彼女を引き取り、一緒に牧場をはじめたことを。

しかしながら、当時の私は若かったこともあり、しっかりと理解をしてあげられませんでした。

それから、チャイルドヘルプと出会い、ハッとしたのです。これまでの私の旅、冒険での出会いは、すべてこのテーマに繋がっていたのだ、と。

旅人や冒険者の役割とは?

私には、ある思いがありました。

かつて、世界を駆け巡った冒険家や旅人たちは、好奇心のみで旅をしていたわけではありませでした。

彼らは、国や社会、人々の暮らしをより豊かにするための「探求者」だったのです。

未踏の地を調査したり、未知の文化を持つ人々と出会い、新しい発見を探したり。

そして、旅や冒険で得た経験を本にしたり、講演で話をしたりして、広く多くの人々に伝えていきました。

その彼らの話を聞き、科学たちが自然の謎解きに奮闘し、技術者たちが様々なものを発展させ、文化人たちが絵画や音楽を花開かせました。

探検家ナンセン

北極探検家ナンセンは、私が最も尊敬する偉人です。探検家でありながら、国際社会に大きな功績を残した人物です。

彼は北極探検を終えた後、国連の難民高等弁務官に任命されました。

そして、各国の難民救済事業に尽力し、多くの人々の命を救ったことから「難民の父」と呼ばれ、ノーベル平和賞を受賞しています。

旅や冒険は、多くの学びがあります。たくさんの出会いがあり、新しい驚きがあります。そこから学んだことを、「自己満足」にすることなく、歴代の旅人や探検者たちのように、「社会の一助」になるよう、私も努力していきたいと思うようになりました。

問題提起するだけでなく、実際に行動する者に、

今の時代、「一億総評論家」と言われるように、誰もが自由に意見を発信できる時代になりました。

しかし、社会に対して問題提起や批判をするだけでなく、その言葉に責任を持ち、実際に行動している人はどれだけいるでしょうか?

私は児童虐待をテーマに著作を出版した者として、単なる「評論家」や「書き手」で終わるのではなく、現実を変えるために行動する者になりたいと強く思うようになりました。

そう気づかせてくれたのが、チャイルドヘルプの創設者たちです。

今回のチャイルドヘルプの取材で最も驚いたことは、現場のスタッフが、誰も疲弊することなく、生き生きと笑顔で働いていたことです。

専門知識を学んだ人も、そうでない人も、自らの意志でその職に就き、困難な問題に直面しながらも、解決に向けて闘い、「成功体験」へと変え、笑顔へと変換させていく姿に、とても心が打たれました。

評論や批判は、誰にでもできます。

難しい問題に立ち向かい、実際に行動し、変化を生み出す人も、ほんのわずかです。

しかし、私はこの『難しい問題に立ち向かい、実際に行動し、変化を生み出す』ことこそ、本当の冒険、探求旅なのではないか、と思いました。

もし、同じような心を持っている人がいれば、ぜひ仲間になってください。子どもが被害者にならない社会づくりのために、きっと、私たちにもできることがあるはずです。